近日,我国科学家研发出通过检测血液中的细胞游离DNA突变和蛋白标志物进行肝癌早期筛查的技术方法,可以从无症状的乙肝病毒携带者中发现早期肝癌。这项技术经过严格的临床验证后,有望建立更加便捷、无创、标准化的肝癌早期筛查方案。该研究成果于北京时间12日由国际权威学术期刊《美国科学院院刊》在线发表。

这项研究成果由国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院团队与泛生子基因公司合作完成。论文作者之一、泛生子基因公司首席执行官王思振介绍,这项技术方法在本次研究中能够发现小于3厘米的早期肝癌。研究人员通过抽取外周血获取其中的细胞游离DNA突变和蛋白标志物信息,对331例甲胎蛋白和B超检测结果正常的乙肝病毒携带者进行筛查,检出24例阳性者,且在后续6至8个月追踪随访中,发现其中4例罹患肝癌。剩余307例阴性者,随访期内无一发现肝癌。

“癌症早筛对于科学实验的设计及其研究技术来说,是极具挑战的。此次研究对无症状的331例高危人群进行筛查,在这个队列实现了100%的灵敏度、94%的特异性和17%的阳性预测值。”论文作者之一、泛生子基因公司首席科学家阎海说,目前研究团队正在使用此技术,通过多中心、更大规模的前瞻性队列人群的系统研究,进一步优化筛查技术和方法。

王思振表示,此项技术有望应用于乙肝病毒携带者等高危人群的肝癌早期筛查,具有较高的临床价值和社会意义。

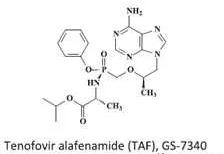

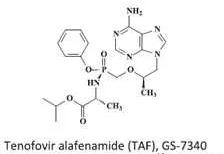

TAF(Tenofovir Alafenamide/Telarfe)是由研制出世界上第一款治愈丙肝的药物索非布韦的抗病毒巨头药厂吉烈德公司开发,是一种核酸逆转录酶抑制剂,属于替诺福韦脂(Tenofovir, TDF)的前体药,用于治疗慢性乙型肝炎和艾滋病毒感染。TAF的作用机制与目前最常用的乙肝药替诺福韦脂高度相似,却具有更高的抗病毒活性以及更好的淋巴组织分散度:TAF仅用十分之一的剂量可以产生与TDF相当的抗病毒作用,从而大大降低了肾毒性和骨质疏松风险。

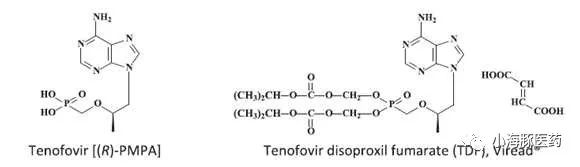

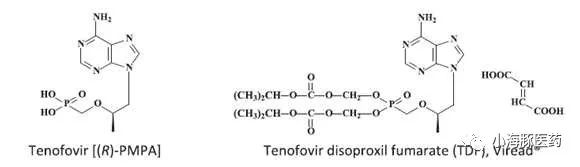

TFV(替诺福韦)是一种核苷酸类似物,有很好的抗HIV及HBV病毒的活性,但它口服生物利用度极低,无法以原型给药,于是,GILEAD公司给TFV加上了两条酯链尾巴,使其成为替诺福韦二吡呋酯,大大提高了其肠道吸收,大大增加了其口服生物利用度及稳定性,于是韦瑞德(TDF,富马酸替诺福韦二吡呋酯)应运而生。

替诺福韦和替诺福韦脂结构对比

TDF经过口服给药后,会被血液循环及全身多组织、脏器中的酯酶水解,移除两条“尾巴”形成替诺福韦原型,而后,替诺福韦原型以被动转运的方式被细胞吸收,在细胞内磷酸化为替诺福韦二磷酸(即其活性形式)掺入病毒DNA链,阻断病毒复制,或以替诺福韦原型经肾脏排泄。TDF在2001年开始应用于抗艾滋病毒治疗,2008年开始应用于慢乙肝的抗病毒治疗。

TAF(特拉芬)与TDF一样,也是替诺福韦的前药,但与TDF不同的是,它有更好的血浆稳定性,它不在血液循环中水解,而是进入靶细胞后才会水解为替诺福韦发挥作用。

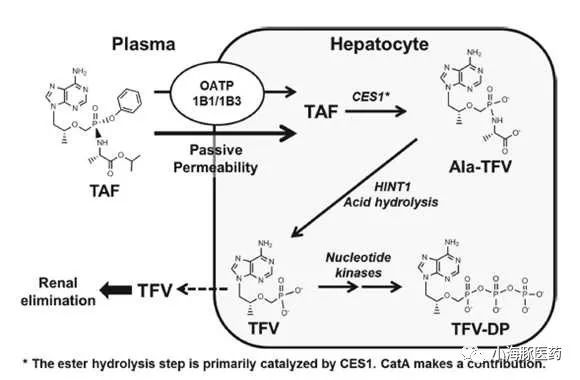

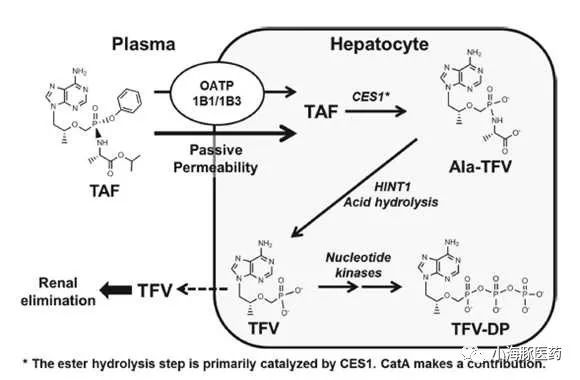

TAF分子结构TAF与TDF代谢场所的不同决定了他们剂量、疗效与安全性的差异:TAF经血流入肝,经肝细胞膜上的OATP1B1及OATP1B3主动转运进入肝细胞,同时也能通过被动运输的方式进入肝细胞。进入肝细胞后,在羧酸酯酶1(CES1,主要在HBV感染肝细胞中表达)的作用下TAF脱去苯环形成中间产物Ala-TFV, Ala-TFV又经化学和/或酶作用转变为TFV,而后TFV经磷酸化变成TFV二磷酸发挥抗毒作用,或以TFV原型经肾脏排泄。

TAF药物代谢路径

正是因为TAF可以经主动转运入肝,且代谢途径中的关键酶羧酸酯酶1主要在HBV感染的肝细胞中表达,所以TAF有一定的靶向性,使得较低剂量的TAF即可代谢为足够浓度的细胞内TFV-DP发挥抗病毒效力(有细胞实验表明,人原代肝细胞经TAF处理24小时后,细胞内的TFV-DP的水平是TDF处理组的20倍;另有动物实验(狗)表明,经过肝脏首过后,有65%的TAF被肝细胞摄入)。也正是因为TAF的靶向性及入胞后才水解的特性,TAF在血浆中稳定且浓度低,血浆中经TAF代谢释放出胞的TFV浓度也更低,肾小管的TFV暴露也更低,这一特性大大提高了TAF的肾脏安全性,也大大降低了基于肾小管损害而发生的骨密度降低的风险。

转自找药宝典

想了解更多关于乙肝抗病毒治疗/肝癌靶向药治疗研发进展的相关信息,关注小编哦。请添加微信TKHW003,或扫描下方二维码咨询相关信息。

免责声明

由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,老挝第一药房不承担任何责任。